Un libro y tres mandarinas

Alessandro D’Avenia – Ponencia al Congreso Univ 2015, 31 de marzo de 2015.

Háblame, Musa, de aquel varón de multiforme ingenio que, después de destruir la sacra ciudad de Troya, anduvo peregrinando larguísimo tiempo, vio las poblaciones y conoció las costumbres de muchos hombres y padeció en su ánimo gran número de trabajos en su navegación por el Ponto, en cuanto procuraba salvar su vida y la vuelta de sus compañeros a la patria. Mas ni aun así pudo librarlos, como deseaba, y todos perecieron por sus propias locuras. ¡Insensatos! Comiéronse las vacas de Helios, hijo de Hiperión; el cual no permitió que les llegara el día del regreso. ¡Oh diosa, hija de Zeus!, cuéntanos aunque no sea más que una parte de tales cosas.

Las que acabáis de escuchar son las palabras iniciales de la Odisea. En el original griego la primera palabra de este poema es «hombre», la segunda «háblame». El poeta le pide a la Musa que le cuente quién es el hombre, que le proporcione una definición narrativa. Serán necesarios 24 libros para contestar a esta pregunta, pero el poeta nos brinda un rápido resumen inicial. De la pregunta ¿Quién es el hombre? –o mejor dicho de su respuesta– depende toda la cultura occidental. ¿Quién es el hombre? El poeta le otorga tres características: es el que conoce ciudades y pensamientos de los hombres –con «pensamientos» se refiere a los hábitos de estos hombres–, es un hombre consciente de haber sufrido dolores, y todo ello con el fin último de adueñarse de su propia vida y hacer que sus compañeros volviesen a Ítaca.

La poesía homérica tiene una rasgo muy peculiar, y es que sólo habla de lo esencial: el hombre es un viandante, un conocedor curioso del mundo que intenta volver a casa, y por esto ha de sufrir. Para él «casa» quiere decir «estar a salvo»; no obstante, no quiere salvar sólo su propia vida, sino también las de sus compañeros. El hombre, anér en el texto, viaja, conoce, regresa, padece, y todo para salvar su vida (psyché) y asegurarles la vuelta a sus compañeros, etàroi. Esta palabra

indica alguien con quien se comparte un ideal, un reto, un fin. En español lo traducimos con «compañero», en italiano compagno, en inglés companion. La raíz de esta palabra sugiere «alguien con quien com-partimos el pan», cum junto con panis. La identidad de Ulises, del héroe, es la de un hombre que intenta salvar su vida y la de sus amigos, sus compañeros. Su identidad es posible justamente porque no está replegada sobre sí misma, sino que se proyecta hacia el otro, por lo que salvarse a sí mismo y salvar a sus compañeros acaban siendo la misma cosa. Hablar de Ulises es hablar, a la vez, de sus compañeros, amigos, de Ítaca, su tierra, la tierra de los ancestros.

Todo lo anterior es útil para que hagamos patente algo que damos por sentado, tal vez demasiado, justo por ser tan evidente: la amistad. Hay algunos hechos «ciertos» que, al ser prístinos, no precisan ninguna explicación porque son como datos de partida de lo humano. Hoy, por ejemplo, nos encontramos en la necesidad de redefinir qué es la familia, visto que un concepto dado por sentado se ha convertido en algo que demostrar; por otro lado, siendo originarios, algunos asuntos no pueden demostrarse. Sin embargo, la puesta en discusión del concepto de familia nos llama a formular un pensamiento nuevo y más detallado sobre este hecho prístino y sumamente asumido. Lo mismo puede decirse de la amistad. ¿No es cierto que se encuentra atacada o atravesada por un proceso de redefinición? Así lo pienso.

Si les dijera que estoy intentando buscar nuevos amigos y para hacerlo cada día salgo a la calle gritando lo que he cocinado, cómo me siento, dónde estoy, qué estoy haciendo, me saco una foto y se la enseño a cualquiera con quien me cruce por la calle, le toco el hombro a quien me atrae, o a quien me cae bien le digo «me gusta»… ¿Acaso no estaría definiendo mi concepto de amistad? No se trata de alguien con quien estoy haciendo un viaje para intentar salvar mi vida y volver a casa, ni tampoco sería alguien con quien comparto el mismo pan. No, es sólo alguien a quien «agregar» en Facebook, con quien salvar no la vida en sí, sino las apariencias, alguien que me admira, con quien compartir (share) no el pan, sino la apariencia.

Tal vez no nos demos cuenta, pero también el concepto de amistad ha sido puesto en discusión, quizá de forma más sutil. Yo tengo cinco mil amigos en Facebook y, calculando que, en una vida, los amigos dignos de ser llamados con este nombre como mucho serán una docena, no me bastarían quinientas vidas para tener cinco mil amigos de verdad. No quiero demonizar las redes sociales, ya que también las uso muchísimo, pero sí quiero observar con atención los cambios que conllevan en nuestra percepción y experiencia del mundo. No tenemos amigos, sino apariencias de amigos, perfiles de amigos. Pero el amigo, nos dice la Odisea, es con quien comparto el pan, no la apariencia, con quien arriesgo mi vida en el esfuerzo de realizar algo. «La vida», como dice un poeta, «no es algo, sino es por y para realizar algo». ¿Cada uno por sí mismo? Evidentemente no, sino juntos con los amigos de carne y hueso, y no con sus apariencias o sus perfiles.

Sus apariencias no sonríen, no lloran, no sudan, no huelen mal, no mueren… Son confortables de tener: no hace falta hacerse cargo de ellos o arriesgar la propia vida por ellos. Lo que llegan a compartir es como mucho un video, una fotografía, un «me gusta». Pero la vida es otra cosa, es el viaje de vuelta a casa en el que atravesamos un mar lleno de peligros, un mar de dificultades, en donde se sufre y se ríe mucho, en el que se conoce, se pierde la ruta, donde nos sentimos solos y abandonados si no fuera por un amigo junto con quien remamos, hacemos proyectos, nos desesperamos y nos exaltamos.

En otro poema épico, y tal vez más antiguo que la Odisea, el protagonista, Gilgamesh, va en busca de la vida eterna tras la muerte de su mejor amigo, Enkidu, porque no puede soportar el hecho de que pueda pasarle lo mismo a él: un amigo no puede desaparecer, ser tragado por el mar, acabar en un recuerdo borroso, un sueño, una apariencia. Una vez más, los amigos no son perfiles o apariencias. Los amigos nos recuerdan que necesitamos una vida eterna, porque la amistad no puede terminar. La amistad es un hecho prístino, una necesidad primaria, una elección originaria. No elegimos la amistad, sino que somos elegidos por y en la amistad. Se eligen los amigos, no la amistad. El hombre es dado y confiado a otro hombre. Es un hecho originario y cuanto más seamos originarios más originales acabaremos siendo, porque los amigos nos obligan a ser reales, a ser nosotros mismos, a seguir nuestra propia identidad, unicidad y vocación. Los amigos nos sacan de las apariencias, los amigos verdaderos nos otorgan realidad, no apariencia. Lo dice de manera diáfana un escritor del siglo XX, Vasilij Grossman, en su obra maestra Vida y destino.

“La amistad es un espejo en el que el hombre se contempla a sí mismo. A veces, mientras conversas con un amigo, te reconoces a ti mismo: es contigo mismo con quien hablas, es contigo con quien te relacionas. […] Ocurre que un amigo es una instancia tácita que ayuda al hombre a entrar en relación consigo mismo, a encontrar la felicidad en sí mismo, en sus propios pensamientos que se vuelven inteligibles, tangibles gracias a que encuentran un eco en el alma del amigo. Amigo es aquel que justifica tus debilidades, tus defectos e incluso tus vicios; es aquel que confirma tu equidad, tu talante, tus méritos. Amigo es aquel que, amando, desenmascara tus debilidades, tus defectos y tus vicios. La amistad es, pues, aquello que fundado sobre lo semejante, se manifiesta en las diferencias, las contradicciones, las desemejanzas. En la amistad el hombre aspira a recibir de forma egoísta aquello que él no posee. En la amistad el hombre aspira a dar aquello que posee.”

¿Y de dónde le viene esta intuición a un escritor ateo? De la observación atenta de la realidad detrás de la cual está el proyecto originario de Dios: el hombre, Adán, no encuentra a nadie «como él» en el Edén, entonces Dios crea a alguien capaz de estar a su lado (es de su «lado», es decir de su costado, que viene sacada la mujer), pero antes de detenernos sobre el hecho de que se trata de una mujer debemos destacar que el ser humano es donado, confiado, flanqueado por otro ser humano: está hecho para la relación. Relacionándose con su semejante es como puede dejar uno de sentirse solo frente al universo, sólo en la relación se encuentra a sí mismo. Y esto viene antes de todo, incluso de la relación amorosa: la amistad es el fundamento de todo tipo de relación humana.

Para mí Juan Pablo II ha sido el ejemplo de amistad por excelencia. Les aconsejo leer su vida: iba en canoa con sus amigos cuando era sacerdote, remaba con ellos, durante toda su vida se ha juntado periódicamente con sus amigos; la mañana del atentado, por ejemplo, se había encontrado con un amigo muy querido, Lejeune, científico y Nobel por haber descubierto la causa del síndrome de Down. Durante muchísimo tiempo entretuvo un carteo muy hermoso –que se ha publicado hace poco– con una mujer que ha sido su mejor amiga. La magnitud de aquel hombre, su santidad, estuvo en su capacidad de ser un buen amigo: les dedicaba tiempo, los elegía, no tenía apariencias de amigos, sino amigos de verdad a quienes escribía, con quienes hablaba y que le ayudaban a ser real, esto es, santo. Si no hubiese tenido aquellos amigos no sería Juan Pablo II. Dios siembra en el surco de nuestro camino los amigos que nos ayudarán a ser reales y que nosotros ayudaremos en esta misma y complicada tarea. En efecto, Juan Pablo II solía citar este paso de la Gaudium et spes, un documento capital del Concilio Vaticano II: «El ser humano, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo, sólo puede encontrar su propia plenitud en la entrega sincera de sí mismo a los demás» (n.24). Hay algo radical y revolucionario en esta frase. Según la revelación cristiana ¿quién es ese ser humano acerca del cual también el poema homérico se había interrogado?

Está dotada de libertad y es una criatura capaz de autodeterminarse –a imagen y semejanza de Dios– y es por esto que puede amar, pero al mismo tiempo no puede ser ella misma sin donarse a los demás. En este sentido, entonces, el ser humano es a la vez autónomo y dependiente: Es sin los otros, en cuanto único e irrepetible, solo e insustituible; pero a la vez no puede ser él mismo sin el otro, sin donarse y ser donado.

No es casual que aprendamos a decir «tú» antes que «yo». El poeta español Pedro Salinas escribía «Posesión tú me dabas de mí, al dárteme tú». Sólo si alguien se entrega a nosotros y nos ama podemos poseernos, tener conciencia de nosotros mismos. El niño aprende a ser un «yo» gracias al amor de sus padres. Al mismo tiempo sólo dándonos a alguien con amor es como podemos ayudar al otro para que sea él mismo y nosotros, nosotros mismos. Siempre Salinas escribía: «Perdóname el dolor, alguna vez. Es que quiero sacar de ti tu mejor tú». En el Apocalipsis se dice que al final de la vida se nos entregará una piedrecita blanca que llevará escrito nuestro verdadero nombre, y no será otra cosa sino la culminación tangible, patente, de aquello que ya está ocurriendo ahora mismo, en este momento (Apocalipsis quiere decir revelación, no horóscopo…): toda la realidad es el escenario que Dios nos ha preparado para que nos convirtamos plenamente en nosotros mismos. Será sólo entonces, en el momento de la Apocalipsis, cuando nos percataremos de lo que Él hizo para realizar nuestra plenitud, su proyecto originario, tal como le dice a Jeremías cuando éste se queja por no estar a la altura de profeta: «Antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía; antes de que salieras del seno, yo te había consagrado». Dios es el fiador y el guardián de nuestro destino de felicidad. Y es nuestra la elección de quererlo o no. Los amigos, es decir las relaciones, son el camino para que esto ocurra, en el dar y recibir.

He aquí la amistad, la relación primaria, un viaje de idas y vueltas continuas, de amor entregado y recibido desde y a las personas que el viaje de la vida ha puesto a mi lado, y sin los cuales la vida eterna se encuentra amenazada –como dice Gilgamesh– porque la vida eterna es el logro de la plenitud de sí, la plena realización de sí, la plena maduración del don de sí. La amistad es el recorrido en el que todo esto se cumple. No es una casualidad que a menudo los cómicos actúen en parejas: no puede haber “El Gordo” sin “El Flaco”. Para ser sí mismo uno necesita tener amigos.

Imaginemos qué sería del Señor de los Anillos y de las Crónicas de Narnia si Tolkien e Lewis no hubiesen creado un grupo de amigos, los Inklings, que se juntaban para tomar cerveza (a veces el pan no es suficiente…), para leer sus historias y vicisitudes, mejorándolas, haciéndolas a pedazos e intercambiándose consejos.

En la realidad todo es relación porque procede de una relación originaria, la Trinidad. Fíjense en este vaso de agua ( N.d.T: el conferenciante muestra el vaso del que bebe durante su ponencia ): es una relación. La relación entre dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Cada uno le da al otro lo que éste necesita para ser algo nuevo, más grande, más lleno. Tomados por separado, hidrógeno y oxígeno existen y tienen su dignidad, aunque es juntos, y en aquellas proporciones, que se convierten en la razón de la vida en nuestro planeta. ¿O acaso no vamos en búsqueda de rastros de agua en otros planetas para comprobar si hay o no

vida?

La amistad es la relación principal y originaria porque le permite a la realidad cumplir con el diseño de Dios, le permite al amor tener un lugar en el mundo y edificarlo según ese amor fundante y originario.

Mi libertad termina donde empieza la del otro, dicen. Pues, de acuerdo con la revelación cristiana, es todo lo contrario. Mi libertad, la posibilidad de realizarme plenamente empieza justo donde hallo la libertad del otro: unidad en la diferencia. No estoy evocando ningún irenismo o pacifismo, sino que estoy hablando del compromiso de darle al otro lo que necesita y de recibir de su mano lo que me hace falta a mí. Cualquier tipo de forma de vida común nace como respuesta a la limitación de los bienes: estamos obligados a perseguir la unidad en la diferencia, de modo que los talentos circulen libremente entre los hombres. Sólo así es como la amistad puede agrandarse y convertirse en el fundamento de la sociedad entera. La amistad es el modelo por excelencia de la ciudadanía, puesto que rehuye todo tipo de contrato utópico entre mónadas batallando entre sí. La amistad consiste en salvar la vida propia y la del otro, nada más y nada menos que en el don de sí. El punto de partida no es el miedo al otro sino el compromiso para ampliar una relación que hace las diferencias más específicas todavía, y por ende más enriquecedoras, gracias a la misma relación (palabra que viene de re-fero: aportarle algo a alguien una y otra vez).

No es cuestión de «distinguir para unir» artificialmente, sino de buscar la unidad manteniendo las diferencias. Por esto, San Pablo escribió a los Corintios (1 Cor 8,1) que la «caridad edifica» no en el sentido moralista que le hemos dado nosotros, como si se tratara de dar buen ejemplo, sino en el sentido real: sólo el amor que procede de Dios pasa al hombre que lo recibe, que lo asume y lo dirige hacia otro hombre; edifica, de hecho, el nuevo mundo del que nos habla el Apocalipsis: «he aquí que Yo hago nuevas todas las cosas». Mediante nosotros todo se renueva.

Lo remacha Benedicto XVI al comienzo de la encíclica Caritas in veritate, en la que apunta que la caridad es la base de las micro-relaciones (amistad, familia) y de las macro-relaciones (política y economía). La caridad es el proyecto originario de Dios, de la Trinidad, que le entrega al hombre este don, lo forja en su identidad, así que este «amor» se convierte en un a priori de partida para la edificación de toda relación. Nuestro “prejuicio” es el amor. El único prejuicio que podemos tener, porque es la realidad misma que está hecha así: nos viene dada como don, somos otorgados a nosotros mismos y a los otros como don, el mundo nos viene donado.

Cuando San Josemaría hablaba de amar el mundo apasionadamente, no se refería a un programa moral sino a un punto de partida: sólo el amor apasionado a la realidad hace posible que ésta se despliegue, que sea ella misma, se cumpla, florezca. Sólo si el artista ama su propria inspiración podrá transformar piedra y colores en una obra; sólo amando la semilla y la tierra es como el campesino con su trabajo puede transformar ésta en un campo de siega; sólo si el profesor ama a su alumno éste se le abrirá para recibir lo que necesita; sólo si el punto de partida es un amor apasionado (pasión indica tanto el arrebato erótico como el sufrimiento, es tanto el entusiasmo de la relación como el trabajo que ésta conlleva), sólo así la realidad puede ser y convertirse en ella misma. Al hombre del Edén se le dio la tarea de cultivar y cuidar el jardín: desarrollar y proteger.

A veces los cristianos rebajamos la Revelación a un programa moral mientras que, en cambio, se trata del movimiento que Dios le dio al mundo a partir de su fundamento, un mundo en el que tenemos el privilegio de vivir. Sólo quien se deja cautivar por este movimiento puede llevar la realidad a cumplirse, la suya y la de los demás, y a transformar su vida y la de sus amigos –todos los que le son confiados y a los que él le confía su vida– en una obra maestra divina.

Y no solamente cuando nos salen bien las cosas, sino también y sobre todo en situaciones de debilidad, fatiga, abandono, soledad, enfermedad… con la valentía de hacerse cargo de las situaciones, dando y recibiendo lo que hace falta.

Cristo lo ha expresado de forma muy diáfana cuando dijo: «Sin mí no podéis hacer nada», y está hablando nada más y nada menos que de este fundamento sin el cual toda acción pierde consistencia, se vuelve apariencia, un simulacro que tal vez nos fascina, nos cautiva, pero falto del sabor de la vida verdadera, de la vita eterna, de la vida que no muere.

¿Quién es el hombre? Al mostrar a Cristo flagelado Pilato dice «Ecce homo», «¡He aquí el hombre!» Pese a que haya conocido la ciudades de los hombres y sus pensamientos, padeciendo mucho en este viaje hacia la Encarnación, ya no se trata del héroe de la Odisea. ¿Y con qué fin emprendió aquel viaje? Él también lo hizo para salvar la vida de sus compañeros, pero de forma totalmente novedosa: renunciando a la suya. A quien le mata le dice: «No son ustedes los que me quitan la vida, soy yo el que la dona». Cuando está en la cruz los que están al pie se mofan de él, diciéndole: «ha sido capaz de salvar a los demás y no puede salvarse a sí mismo». He aquí la novedad absoluta del cristianismo. Podemos donarnos al otro porque Él ha sido el primero en hacerlo, donándose totalmente. Y podemos hacerlo sólo si nos dejamos conquistar por su vida, si dejamos que nos penetre. Ulises se había salvado y sus compañeros habían fallecido a pesar de todos sus intentos por evitarlo. Y perecieron porque habían cometido un sacrilegio: comer las vacas sagradas del Sol. Cristo hace exactamente lo contrario: renuncia a su salvación y nos salva a nosotros que nos rebelamos contra su Padre. El hombre, el héroe verdadero, lo tenemos ante nuestras narices: para salvar a sus compañeros llega incluso a perdonarnos y a donarse a sí mismo. Les dice «amigos» a los apóstoles: «Os llamo amigos porque os he contado las cosas del Padre mío». Ese cuento –Homero también le pedía a la Musa que le contara del hombre– sobre su identidad más profunda, su ser Hijo y presentar a su Padre de esa forma le ha costado la vida y es lo que nos ha salvado. En la definición de Cristo, la amistad consiste en definitiva en dar lo que es más propiamente nuestro y lo que más necesitamos: el Padre.

Uno de sus compañeros, Felipe, le dirá: «Enséñanos el Padre y esto nos basta». A lo cual Cristo le respondió: «Quien me ve a mí, ve al Padre». En la relación nos entrega lo que más nos hace falta: la filiación al Padre, lo que Él tiene por esencia. Así es como nos salva, conviertiéndonos en amigos suyos, con los que parte y reparte el pan en la misma mesa (¿acaso no es así que lo reconocerán los dos amigos de Emmaus, tan tristes, después de su muerte?). Y no sólo cuando pasó por esta tierra, sino también hoy en día, haciéndose Él mismo el «pan» de la compañía.

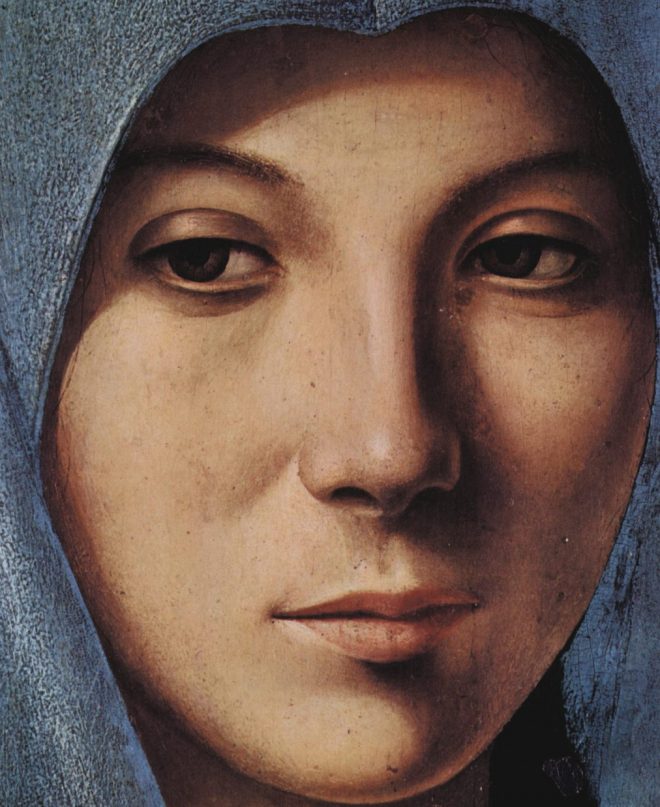

Somos el potencial más peligroso del y para el mundo porque tenemos una novedad absoluta en nuestras manos. De los primeros cristianos se decía «¡Mirad cómo se quieren!»: la amistad entre ellos era evidente, tangible, ya era un apocalipsis, por esto las personas se sentían atraídas a Dios y por Dios, y acudían a la Iglesia primitiva. Nietzsche escribió que se convertiría al cristianismo el día en que “hubiese visto en la cara de los cristianos la cara de los liberados”. ¿Y por qué no la vio? ¿No quiso verlo o no encontró nadie capaz de enseñárselo?

¿Qué es lo que ve quien nos mira?

¿Llega a ver nuestra amistad?

¿Quién de entre nosotros daría su propia vida por sus cinco mil amigos de Facebook?

Y qué es esto de dar la vida sino dedicar algo de tiempo, ese tiempo que una vez que se ha regalado jamás se nos devuelve, y esto es un poco como morir. Sí, porque no hay amor más grande que éste: dar la vida por los amigos. Vida real a vidas reales. Sin ninguna apariencia. Éste es el don y la tarea de nuestras vidas: recibir amistad de Dios para devolvérsela al mundo entero, amándolo con pasión, cueste lo que cueste. El que vive con pasión también ha de padecer, porque grande y abierto tiene el corazón. Quien no lo tiene, en cambio, apaga su propia vida y la de los demás.

A veces puede resumirse en algo muy pequeño, como un libro o tres mandarinas. Quiero terminar esta conferencia con dos episodios recientes que he presenciado.

Me escribió una chica que trabajaba en el departamento de oncología de un hospital y me contó que había conocido a un chico que estaba recibiendo quimioterapia, lamentablemente sin muchas esperanzas. Así que decidió regalarle un libro. Ese libro es uno de los que he escrito y se titula Lo que no es infierno (Ciò che inferno non è). Ese chico murió unas semanas después. Su madre le devolvió el libro a la chica porque pensó que era lo más apropiado. Esa copia tenía subrayadas algunas líneas y la madre del chico, al devolvérselo, le dijo que ese libro le había dado mucha esperanza a su hijo, incluso cuando ya no había motivos para tenerla. En esta historia cada uno hizo lo que pudo por el otro, pero algo más de lo debido. Así la muerte se convirtió en un momento menos duro, tal vez incluso en un momento cargado de esperanza.

El otro día volvía a casa, llovía, llevaba prisa, como todos al final de un día de trabajo. Miraba la pantalla de mi móvil, como muchos otros a mi alrededor. Por la calle había una señora postrada pidiendo limosna. Había quienes, atrapados por sus tabletas o móviles como yo, ni se percataban de su presencia, otros que se largaban y otros más que la miraban sin hacer nada. En un momento dado, una mujer salió de una frutería, justo mientras estaba yo cruzándome con la mendicante –por eso soy testigo de la escena–, se agachó y de su bolsa sacó tres mandarinas, se las dio y le dijo: «Éstas se las coma usted y no se las dé a los malos». En ese libro, en esas mandarinas realmente he podido ver la amistad de Dios para y entre los hombres.

Las apariencias se habían desvanecido. Y a todos, por esa calle y en todas las calles del mundo, les dieron ganas de ser más reales, es decir, más amigos.